Probabilmente una delle novità più grandi del cinema italiano negli ultimi dieci anni è stata il passaggio di moltissimi attori e attrici dietro la macchina da presa. È accaduto sia per produzioni commerciali che d’autore, e in qualche raro caso questi attori (si pensi a Rolando Ravello o Michela Andreozzi) hanno quasi abbandonato la recitazione per dedicarsi alla regia di film e serie Tv. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni importanti soprattutto nell’ultimo quinquennio portando anche una quota maggiore di donne alla regia, e nel 2025 già sappiamo che vedremo gli esordi alla regia di Luca Zingaretti con La casa degli sguardi, di Greta Scarano con Siblings e di Giovanni Esposito con Nero, oltre all’opera seconda di Valerio Mastandrea con Nonostante. È un fenomeno che ha una diretta influenza sia sul sistema dei fondi pubblici che, inevitabilmente, sul ricambio generazionale. Molti produttori hanno, infatti, preferito accedere ai fondi per opere prime e seconde facendo sfoggio di un grande nome, piuttosto che coltivare nuove leve ed esordire con registi ancora in erba. Anche perché un nome noto, in linea di massima, può facilitare l’accesso a un buon cast ed è apparentemente una “garanzia” più solida per il produttore. Il rovescio della medaglia, però, è che, come dimostrato dai film usciti, non sempre il passaggio dalla recitazione alla regia è accompagnato da risultati al box office degni di nota e da opere in grado di ritagliarsi l’interesse di una considerevole fetta di pubblico.

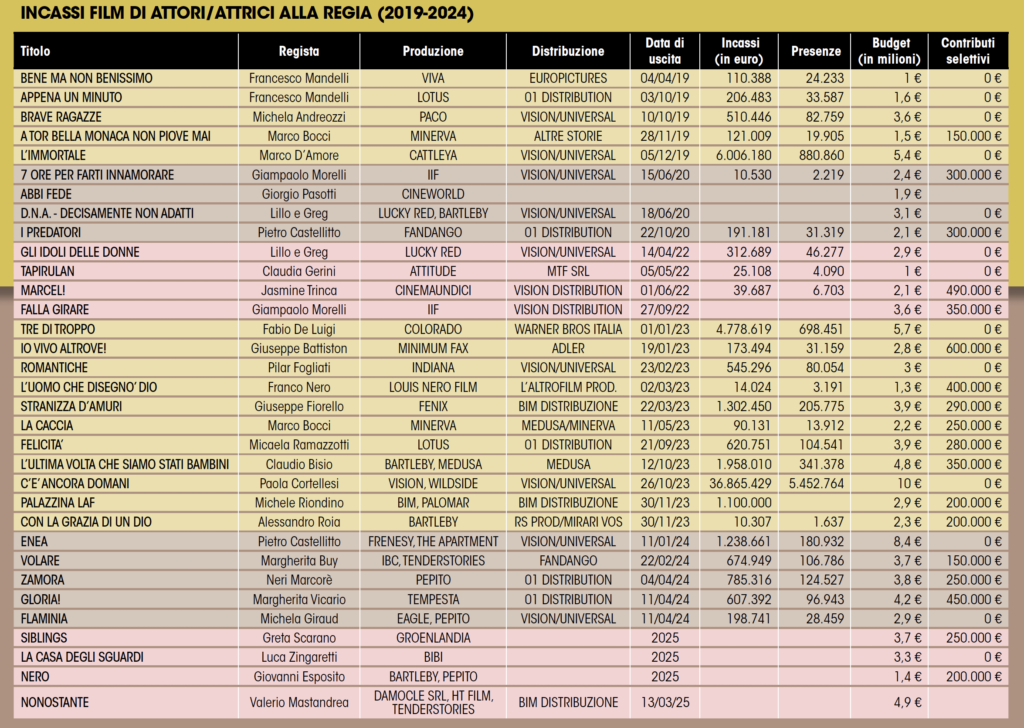

Tra il 2019 e il 2024 sono state 29 le opere prime e seconde di un attore o attrice uscite sul grande schermo. È un numero molto alto che racconta una tendenza in crescita e non comprende l’esordio di chi alla recitazione ha affiancato da tempo anche un lavoro di sceneggiatura (come ad esempio Giulia Steigerwalt), ma solo di chi, prima di esordire, ha avuto la recitazione come impegno primario. Più di un terzo di questi film, cioè 9, sono stati diretti da donne (Pilar Fogliati, Michela Andreozzi, Margherita Buy, Margherita Vicario, Micaela Ramazzotti, Michela Giraud, Paola Cortellesi, Jasmine Trinca e Claudia Gerini) e analizzando il trend di anno in anno, si può vedere che sono state 5 nel 2019 le opere prime o seconde dirette da attori o attrici, 4 nel 2020, zero nel 2021 (dato influenzato dalla pandemia), di nuovo 4 nel 2022 e poi 11 nel 2023 e 5 nel 2024.

CINEMA, UN BANCO DI PROVA COMPLESSO

Il fenomeno è particolare e degno di indagine soprattutto se si considera che poi gli esiti al botteghino non sono stati particolarmente esaltanti, almeno nella media. Se si esclude il dato fuori scala di C’è ancora domani, l’esordio alla regia di Paola Cortellesi che ha incassato oltre 36 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, i restanti 28 film hanno incassato in media 770.000 euro, e solo sette di questi 29 film hanno superato il milione di euro: C’è ancora domani, Tre di troppo, Palazzina LAF, Stranizza d’amuri, L’ultima volta che siamo stati bambini, Enea, L’immortale. Se poi si vogliono considerare solo i film che hanno superato i 2 milioni di euro, i casi sono tre: C’è ancora domani, Tre di troppo e L’immortale.

La cosa è particolarmente degna di nota se si considera che di questo elenco la maggior parte dei titoli aveva una vocazione commerciale e solo pochi hanno ambito a (e raggiunto) un posizionamento festivaliero. Cinque film, I predatori ed Enea di Pietro Castellitto, Marcel! di Jasmine Trinca, Felicità di Micaela Ramazzotti e Gloria! di Margherita Vicario, sono stati presentati in un grande festival internazionale e quindi sono gli unici (escluso il caso eccezionale di C’è ancora domani) ad aver avuto una reale distribuzione internazionale. I restanti, nonostante parecchi abbiano avuto la loro première alla Festa del cinema di Roma, sono nella quasi totalità film che per cast, trama e composizione produttiva ambivano, o almeno avrebbero dovuto ambire, a un buon risultato commerciale nazionale. Soprattutto considerando che un film diretto da un attore/attrice vanta già nel suo autore/autrice un punto di interesse per la promozione e che, rispetto alla media degli esordi cinematografici italiani, questi film tendono ad avere cast importanti sia nei ruoli principali che in quelli secondari.

Occorre, infatti, considerare che nel lasso di tempo preso in considerazione alcuni degli esordi che più si sono fatti notare tra festival e premiazioni, non avevano nessuna star italiana di peso nel cast, come Piccolo corpo di Laura Samani (passato a Cannes e vincitore del David per il miglior esordio alla regia), Disco Boy di Giacomo Abbruzzese (passato

a Berlino), Bangla di Phayam Behaim (vincitore del David per il miglior regista esordiente) e Margini di Niccolò Falsetti (presentato alla Settimana della Critica) o Maternal di Maura Delpero. Solo una piccola parte invece, come Il campione di Leonardo D’Agostini, Il cattivo poeta di Gianluca Jodice o Non odiare di Mauro Mancini, sono stati esordi con cast importanti. E non va meglio ai David di Donatello, dove solo C’è ancora domani e Palazzina LAF hanno vinto premi che non fossero il David al miglior regista esordiente; pochissimi di questi film hanno ricevuto nomination e, anche volendo considerare il premio dedicato ai registi alla prima opera, solo Pietro Castellitto, Laura Samani e per l’appunto Paola Cortellesi l’hanno vinto. Questo nonostante nel 2024 si sia verificata la curiosa circostanza per cui quattro su cinque nominati al David per il miglior esordiente fossero in realtà attori, quindi nomi noti all’industria, con il solo Giacomo Abbruzzese, regista di Disco Boy, a rappresentare un nuovo ingresso.

FONDI PUBBLICI ED ESORDIENTI

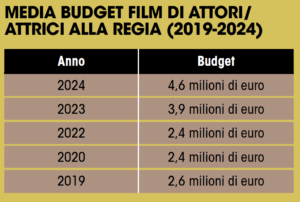

Non sembra, insomma, che il passaggio alla regia di un attore sia una garanzia né di incasso, né tantomeno di budget contenuti. La media dei costi di questi film ha subìto il medesimo aumento post-pandemico del resto della produzione italiana, passando da una media di circa 2,5 milioni di euro per film nel triennio 2019-2022, a quasi il doppio, 4 milioni di euro nel 2023 e 2024. Semmai questa degli esordi d’attore è stata, da un certo punto in poi, una buona maniera per assicurarsi fondi pubblici. Se il tax credit era concesso a chiunque investa, i contributi selettivi no e, come noto, le opere prime e seconde hanno un fondo a sé dedicato. Tuttavia, la ragione per cui esiste questa agevolazione verso gli esordi è per favorire l’ingresso nell’industria di nomi nuovi. Finanziando l’esordio di un attore o attrice, invece, si dirottano quelle risorse nella direzione opposta: verso la conferma di nomi già noti.

Nel quadriennio 2019-2022, solo quattro film sui 13 complessivi diretti da attori o attrici hanno usufruito di contributi selettivi, con cifre tra i 300 e i 400 mila euro. Invece, nel biennio 2023/2024, 10 film sui 15 totali hanno preso i selettivi con un range più ampio, che va dai 150mila euro di Volare di Margherita

Buy ai 600mila euro di Io vivo altrove! di Giuseppe Battiston. Tra questi, come noto, non compare C’è ancora domani, che fece anche domanda per un fondo speciale non destinato a opere prime ma a opere difficili di elevato valore artistico, che invece fu diviso tra La confessione di Daniele Luchetti, Rapito di Marco Bellocchio e Comandante

di Edoardo De Angelis. Dunque, considerato come i film diretti da attori o attrici non abbiano incassi garantiti e come invece possano accedere a fondi pubblici specifici, non stupisce che a favorire questi esordi siano state un po’ più le società di dimensioni ridotte e meno le grandi case di produzione. Wildside, Eagle, Lucky Red e Cattleya hanno prodotto solo un film a testa tra i 29 dell’elenco (e si tratta in questi tre casi dei film più importanti), mentre chi ne ha finanziati di più sono stati Bartleby (4) e Pepito (3). Sul lato distributivo è invece interessante notare che, nonostante siano rispecchiate più o meno le quote di mercato della distribuzione italiana, con 01 Distribution ad avere in mano un numero molto importante di film, fa eccezione Vision Distribution che in questo settore è il distributore di gran lunga più presente. Su 29 film, 5 sono distribuiti da 01 Distribution e 11 da Vision (molti in collaborazione con Universal).

CHE STORIE SI RACCONTANO?

Salta subito all’occhio che tra questi 29 film si trovano pochi film di genere, solo tre: La caccia e A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci e L’immortale di Marco D’Amore. I primi due sono film di genere classici, che lavorano su strutture note (La caccia fa più riferimento al thriller internazionale, A Tor Bella Monaca non piove mai invece al genere criminale italiano moderno), il terzo è lo spin-off cinematografico di una proprietà intellettuale crime molto importante, Gomorra – La serie. È un dato in controtendenza al resto delle opere prime e seconde italiane, che da diversi anni sono quelle che più di tutte sperimentano con i generi classici (cosa considerata una novità nella produzione italiana). Gli esordi di Paolo Strippoli e Roberto De Feo (Piove e A Classic Horror Story), per esempio, ma anche Il legame di Domenico De Feudis o Pantafa, opera seconda di Emanuele Scaringi, o ancora Mondocane di Alessandro Celli o l’opera seconda di Ludovico Di Martino La belva. Invece gli esordi di attori e attrici sembrano molto più spostati sulla commedia commerciale, visto come 14 film dell’elenco possono rientrare in questa categoria. Questo di nuovo è in controtendenza rispetto all’orientamento più generale della produzione italiana che, rispetto a dieci anni fa, punta meno sulla commedia leggera o quella con comici di provenienza televisiva, lasciandola ai nomi più grossi. Invece 7 ore per farti innamorare o Falla girare di Giampaolo Morelli, i film di Lillo e Greg, Tapirulan di Claudia Gerini ma anche Tre di troppo di Fabio De Luigi e Flaminia di Michela Giraud, lavorano su una proposta per il pubblico molto in linea con quella che è stata a lungo una fortunata tradizione commerciale in Italia e oggi appare più in crisi. I titoli restanti girano intorno al genere drammatico, o sono proposte più di ricerca che hanno nel circuito festivaliero il loro primo sfruttamento, mentre gli ibridi sono pochi (C’è ancora domani, Romantiche, I predatori).

© RIPRODUZIONE RISERVATAIn caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it

C'è ancora domani (foto di Luisa Carcavale)

C'è ancora domani (foto di Luisa Carcavale)